|

| |

Les réservoirs sont, avec

les captages, les ouvrages essentiels du réseau

d'alimentation en eau potable du S.I.E.A. de La Faye. Ils permettent

non seulement de stocker l'eau, mais également de

réduire la pression que l'eau acquiert à l'intérieur

des canalisations au gré des pentes et des dénivellations

des terrains qu'elles parcourent. Les réservoirs sont aussi

les régulateurs entre la production des captages et

la distribution vers les abonnés. Ainsi, ils vont anticiper

les variations de la consommation en se vidant dans la journée,

période des plus fortes consommations, et en se remplissant

durant la nuit.

Sur le S.I.E.A. de La Faye, les réservoirs

sont tous dits semi-enterrés par opposition aux châteaux

d'eau qui sont ni plus ni moins que des réservoirs placés

en hauteur sur des tours afin de mettre l'eau sous pression dans

les canalisations de distribution. Ici, il n'y a pas besoin de telles

constructions car le paysage valloné du Livradois-Forez avec

ses nombreuses pentes permet d'avoir des pressions d'eau suffisantes

dans les canalisations. Au contraire, dans certaines conduites,

la pression est telle qu'il faut installer des réducteurs

de pression ou des ouvrages spécifiques comme les brise-pressions

afin de réduire la force qu'exerce l'eau dans les tuyaux.

L'ensemble des réservoirs du S.I.E.A. de

La Faye permettent de stocker près de 3940 m3

d'eau potable et distribuent plus de 800 m3

d'eau par jour en moyenne.

Comme les captages,

les réservoirs semi-enterrés sont construits en béton.

Leur capacité de stockage dépend du nombre d'habitants,

d'industriels et d'agriculteurs qu'ils doivent alimenter. Le dimensionnement

d'un réservoir est un procédé complexe car

il doit prendre en compte l'évolution de la population et

ses habitudes de consommation, et prendre en compte le fait que

l'eau ne doit pas stagner dans le réservoir plus de 24

heures. C'est pour toutes ces raisons que les réservoirs

sont en général sur-dimensionnés. |

| |

|

|

Réservoirs du Brugeron et de l'Arbre l'un à

côté de l'autre

Réservoirs du Brugeron et de l'Arbre l'un à

côté de l'autre |

|

|

| |

Les réservoirs semi-enterrés

sont toujours construits sur des points hauts au-dessus des habitations

à desservir en eau ceci afin d'avoir de la pression dans

les tuyaux. On compte environ une pression de 1 bar (ou 1kg/cm2)

pour une hauteur d'eau de 10 mètres. Ce qui signifie qu'une

maison située 30 mètres plus bas que le réservoir

qui l'alimente aura une eau à 3 bars de pression au niveau

de ses robinets.

Tous les réservoirs semi-enterrés

sont à peu près constitués des mêmes

éléments qui sont :

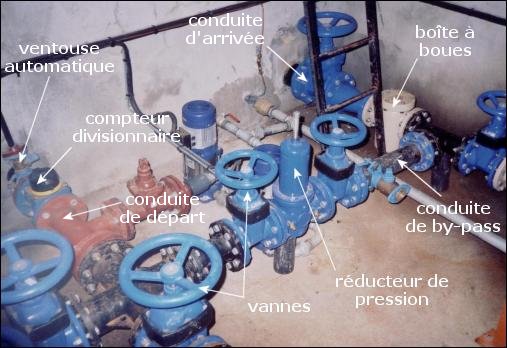

1 - une chambre de visite : appelée

également chambre sèche ou chambre de vannes, c'est

la partie du réservoir où les agents peuvent venir

faire des prélèvements d'eau, contrôler les

compteurs généraux ou inspecter le niveau du réservoir.

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité,

il est impératif de rester dans cette partie du réservoir

pour ne pas contaminer l'eau stockée. La chambre de visite

contient tous les appareils hydrauliques nécessaires au bon

fonctionnement du réservoir à savoir le compteur d'eau,

les vannes de sectionnement, la ventouse automatique, le réducteur

de pression, etc. La vidange de la réserve se fait également

au niveau de la chambre de visite dans un puisard prévu à

cet effet. Ce puisard permet aussi d'évacuer l'eau nécessaire

au nettoyage de la chambre de visite. C'est aussi dans la chambre

de visite qu'arrive et parte les conduites d'arrivée et de

départ d'eau. C'est également en haut de la chambre

de visite que se trouvent les aérations permettant d'assécher

l'air du réservoir et d'éviter ainsi la condensation

sur les murs. |

| |

|

|

|

|

Chambre de visite du réservoir du Bouy : vannes,

compteur, ventouse, boîte à boues, réducteur

de pression et conduites d'arrivée et de départ

Chambre de visite du réservoir du Bouy : vannes,

compteur, ventouse, boîte à boues, réducteur

de pression et conduites d'arrivée et de départ |

|

|

| |

2 - une conduite

d'arrivée d'eau : cette conduite provient soit d'un captage,

on dit alors qu'il s'agit d'une conduite d'adduction d'eau, soit

d'un autre réservoir. Elle est généralement

d'un plus gros diamètre que la conduite de départ

d'eau et monte jusqu'au sommet de la réserve pour l'alimenter

en eau. Dans un réservoir, la réserve est toujours

remplie par le haut, l'eau tombe dans le réservoir. Cette

canalisation est facile à reconnaître car elle est

le plus souvent equipée d'une boîte à boue,

d'un réducteur de pression et d'une vanne de sectionnement.

Il n'y a généralement pas de compteur sur la conduite

d'arrivée d'eau. Il peut y avoir plusieurs conduites d'arrivée

d'eau dans un réservoir.

3 - une conduite de départ d'eau

: l'eau part en distribution par cette conduite. Contrairement à

la conduite d'arrivée d'eau qui monte au sommet de la réserve,

la conduite de départ d'eau part du fond de la réserve.

Elle est toujours équipée d'un compteur divisionnaire

afin de connaître la consommation des abonnés. La plupart

du temps, elle est également équipée d'une

ventouse automatique pour faire échapper l'air emprisonné

dans la canalisation. Elle est évidemment équipée

d'une vanne de sectionnement pour interrompre la distribution d'eau

en cas de problème. A noter qu'il existe une conduite, appelée

conduite de by-pass, entre la conduite d'arrivée et la conduite

de départ d'eau, équipée généralement

de deux vannes et d'un réducteur de pression, qui permet

d'alimenter la conduite de départ d'eau par la conduite d'arrivée

sans passer par la réserve, ce qui est très utile

lors du nettoyage de la réserve pour vider cette dernière

sans interrompre la distribution d'eau. Il peut y avoir plusieurs

conduites de départ d'eau dans un réservoir suivant

les besoins.

4 - un compteur : il y a systématiquement

un compteur divisionnaire (appelé également compteur

général ou compteur de sectorisation) sur la conduite

de départ d'eau pour connaître la consommation des

abonnés. Avec les techniques actuelles, ce compteur est généralement

équipé de la télégestion

ce qui permet d'en lire l'index depuis un ordinateur situé

dans les locaux administratifs. En revanche, il n'y a pas obligatoirement

un compteur sur la canalisation d'arrivée d'eau.

5 - plusieurs vannes : ces vannes permettent

d'interrompre l'arrivée de l'eau dans le réservoir

ou le départ de l'eau en distribution. S'il y a une conduite

de by-pass, d'autres vannes s'ajoutent pour ouvrir ou fermer le

by-pass. En général, on ajoute également des

vannes de part et d'autre des appareils hydrauliques. Enfin, il

y a une vanne permettant de vidanger le réservoir située

au-dessus du puisard.

6 - une boîte à boue : ou

filtre horizontal, cet appreil hydraulique est utilisé dans

le cas où l'eau d'arrivée provient d'un captage (on

parle alors d'adduction d'eau). Il s'agit en fait d'un filtre en

inox dans un corps en fonte. La boîte à boue est toujours

placée avant le compteur divisionnaire et les appareils de

régulation ou de pompage. Elle permet de retenir d'éventuels

débris qui seraient restés dans l'eau captée

et ainsi de protéger le compteur situé en aval d'elle.

Il s'agit d'un dégrillage sommaire de l'eau. La cartouche

filtrante de la boîte à boue doit être régulièrement

nettoyée. Le schéma suivant vous explique comment

est construit une boîte à boue : |

| |

|

|

Principe de fonctionnement d'une boîte à

boue

Modèle : FILTRAM CM (Ramus

Industrie)

|

|

|

| |

7 - un régulateur

de pression : en arrivant dans le réservoir, l'eau peut

provenir soit d'un captage soit d'un autre réservoir situé

plusieurs dizaines de mètres au-dessus de l'ouvrage. Cette

eau acquiert donc une pression telle qu'elle peut endommager les

différents appareils hydrauliques comme les compteurs ou

les boîtes à boue. Il faut donc pour cela atténuer

la "force" de l'eau en réduisant sa pression. Pour

cela, un régulateur de pression (appelé aussi réducteur

ou stabilisateur de pression) est composé d'une membrane

et d'un gros ressort qui vont "appuyer" sur l'eau pour

la freiner. Ce genre d'appareil est réglable et permet de

maîtriser la pression de l'eau en amont et en aval du réducteur

de pression. Pour plus de renseignements sur cet appareil, vous

pouvez consulter la page dic'eau,

au mot pression, ou la page consacrée aux autres

ouvrages.

8 - une ventouse automatique : on est amené

parfois à vider une canalisation lors d'une fuite par exemple.

Ceci a pour conséquence de faire pénétrer de

l'air dans la conduite. Cet air n'a qu'un seul choix pour s'échapper

de la canalisation : remonter jusqu'à son extrémité.

Mais il arrive que la conduite comporte sur son trajet des points

hauts et des points bas comme dans une montagne russe, l'air reste

alors bloqué dans les points hauts et ne peut plus s'échapper

de la canalisation. La solution est d'installer une ventouse automatique

au niveau de tous les points hauts ce qui va permettre à

l'air de s'évacuer naturellement. On dit qu'il dégaze.

Cet appreil est constitué principalement d'une bille, qui

joue le rôle de flotteur, et d'un trou pour l'échappement

de l'air. Lorsque la conduite est pleine d'eau, la bille est plaquée

contre le trou par l'eau. Dès qu'une bulle d'air arrive dans

la ventouse, la bille retombe et laisse s'échapper l'air

par le trou puis l'eau revient plaquer la bille contre le trou.

C'est donc pour cela que des ventouses automatiques sont installées

sur les conduites de départ d'eau dans les réservoirs,

elles servent à évacuer l'air contenu dans la canalisation

de distribution, le réservoir constituant le point haut de

la conduite. Les schémas suivants vous montrent comment fonctionnent

les ventouses automatiques : |

| |

|

|

|

|

Principe de fonctionnement des ventouses automatiques

Principe de fonctionnement des ventouses automatiques

2 modèles : SIMFON et TRIFON (Ramus

Industrie) |

|

|

| |

9 - une réserve

d'eau : que serait un réservoir sans sa réserve!

La réserve est l'autre partie du réservoir bien distincte

de la chambre de visite, c'est elle qui contient l'eau. Cette dernière

arrive par le haut de la réserve, apportée par la

conduite d'arrivée. Elle passe par un robinet fermé

par un flotteur. Au fond de la réserve se trouve la vidange

et la canalisation de départ en distribution dont l'extrémité

est équipée d'une crépine. La majorité

des réservoirs de plus de 100 m3

de capacité sont équipés d'une cheminée

d'aération à leur sommet afin d'éviter tout

phénomène de condensation.

10 - une aération : pour éviter

la condensation de l'eau sur les parois du réservoir, ce

qui aurait pour conséquence la dégradation du béton,

les réservoirs sont équipés d'aération.

Ils sont d'abord équipés de grilles d'aération

situées en haut de la chambre de visite. Ces trous dans les

murs sont protégés par des grilles moustiquaires à

mailles très fines pour éviter la pénétration

des petits insectes. Enfin, les plus gros réservoirs sont

dotés d'une cheminée d'aération au sommet de

leur réserve afin d'assécher l'air ambiant de l'ouvrage.

11 - un accés : soit par un capot

en fonte pour les plus petits réservoirs, soit par une porte

métallique pour les plus grands ouvrages. Ces deux éléments

doivent être étanchéifiés par des joints

pour inviter toute intrusion d'insectes.

12 - une vidange : pour nettoyer le réservoir

et sa réserve il faut au préalable vider le contenu

de l'ouvrage. Pour cela, une vanne située dans la chambre

de visite et au pied de la réserve permet de vider cette

dernière. Comme un siphon au fond d'un évier, un trou

au fond de la réserve permet d'évacuer cette eau.

Le sol de la réserve est fait de telle manière que

l'eau s'écoule naturellement vers cette vidange.

13 - un trop-plein : il peut arriver que

le réservoir déborde lorsque ce dernier reçoit

plus d'eau qu'il n'en distribue ou que le robinet de fermeture ne

soit pas assez obturé. Pour éviter que l'eau ne passe

par dessus le mur de la réserve et ne se retrouve dans la

chambre de visite, l'ouvrage est muni d'un trop-plein. Il s'agit

d'un tuyau en fonte d'assez large section qui longe la paroi interne

de la réserve. La hauteur de ce tuyau est légèrement

inférieur de quelques centimètres à la hauteur

de la réserve ce qui fait que lorsque l'eau monte trop haut

dans l'ouvrage elle tombe par surverse dans le tuyau de trop-plein.

L'eau est ensuite dégagée par le puisard de la chambre

de visite et évacuée en dehors du captage.

14 - une crépine : la crépine

se fixe à l'entrée de la canalisation qui part de

la réserve pour alimenter les consommateurs. Elle s'installe

à l'intérieur de la réserve. Il s'agit d'une

pièce en plastique, parfois en aluminium, qui a pour but

d'arrêter d'éventuels débris, comme des brindilles

par exemple, avant qu'ils n'entrent dans la canalisation. La crépine

est une sorte de gros filtre qui effectue un dégrillage sommaire

sur l'eau.

15 - un robinet et un flotteur de fermeture

: à quoi sert de stocker de l'eau dont on a pas besoin? Lorsque

le réservoir est plein, l'eau transportée par la conduite

d'arrivée continue à couler dans la réserve

et part à l'extérieur de l'ouvrage par le tuyau de

trop-plein. Pour éviter un tel gâchis et pour essayer

de ponctionner le moins possible les ressources naturelles, un robinet

équipé d'un flotteur permet d'interrompre l'arrivée

de l'eau dans le cas où le réservoir est plein. Pour

être plus exact, ce système se ferme au fur et à

mesure que le niveau de l'eau s'élève dans la réserve.

Plus le niveau de l'eau est élévé et plus le

débit de la canalisation d'arrivée est réduit

par le robinet. Voilà à quoi ressemble ce procédé

: |

| |

|

|

|

|

Réservoir du Bouy : arrivée de l'eau dans

la réserve, robinet, flotteur

Réservoir du Bouy : arrivée de l'eau dans

la réserve, robinet, flotteur

et trop-plein |

|

|

| |

Le flotteur suit le niveau de l'eau

dans la réserve. Au fur et à mesure qu'il sélève,

il obture le robinet qui arrête l'arrivée d'eau dans

le réservoir. Lorsque la consommation d'eau reprend (par

la conduite de départ située au fond du réservoir),

le niveau de l'eau baisse, le flotteur descend ce qui entraîne

l'ouverture du robinet. En réalité, la circulation

de l'eau est constante dans un réservoir. Elle arrive par

le sommet et repart par le fond en permanence. Le flotteur monte

et descend constamment.

16 - un clapet anti-retour en sortie de vidange

: toujours pour empêcher l'intrusion d'insectes ou de petits

animaux dans le réservoir, la sortie de la vidange située

à l'extérieur du réservoir doit être

équipée d'un clapet anti-retour muni d'un joint en

caoutchouc. Cette sortie permet d'évacuer l'eau du réservoir

lorsque celui-ci est vidangé ou lorsque l'eau déborde

par le trop-plein ou lorsque l'on nettoie la chambre de visite et

que l'eau s'évacue par le puisard. Fortement recommandés

par les services de l'A.R.S. Auvergne-Rhône-Alpes, ces petits

clapets sont malheureusement difficiles à trouver dans le

commerce.

Le schéma suivant vous permettra de mieux comprendre

le fonctionnement d'un réservoir et de ses différents

éléments : |

|

|

Schéma de fonctionnement d'un réservoir |

| |

|

|

| |

Voici la liste complète

des 27 réservoirs du réseau de distribution

d'eau potable du Syndicat de La Faye. Ces derniers sont classés

suivant la commune où ils se situent. Vous pouvez cliquer

sur leur nom pour consulter leur fiche signalétique.

Sur la commune du Brugeron

:

01 - Réservoir de l'Arbre

02 - Réservoir du Brugeron

03 - Réservoir du Chalard

Sur la commune de la Renaudie

:

04 - Réservoir du Garret

Sur la commune d'Augerolles

:

05 - Réservoir de Giroux-Vieux

06 - Réservoir du Trévy

07 - Réservoir de La Roche

08 - Réservoir de La Croix Rouge

09 - Réservoir du Poyet Haut

10 - Réservoir des Sagnes

Sur la commune de Saint-Gervais-sous-Meymont

:

11 - Réservoir du Bouy

Sur la commune de Sauviat

:

12 - Réservoir de Piboulet

13 - Réservoir de Lastioulas

Sur la commune d'Aubusson

d'Auvergne :

14 - Réservoir d'Aubusson d'Auvergne

Sur la commune d'Olmet

:

15 - Réservoir de Chamaly

16 - Réservoir de Mauzun

Sur la commune d'Olliergues

:

17 - Réservoir de Beaufrias

18 - Réservoir de la Bourboulhouse

19 - Réservoir d'Olliergues

20 - Réservoir du Mas

21 - Réservoir de Giroux-Gare

Sur la commune de Courpière

:

22 - Réservoir de Roddias

23 - Réservoir de Paris-les-Bois

Sur la commune de la Chapelle-Agnon

:

24 - Réservoir de Lafont

25 - Réservoir du Fraisse

Sur la commune de Saint-Amant-Roche-Savine

:

26 - Réservoir de La Fayolle

27 - Réservoir du bourg de Saint-Amant-Roche-Savine |

|

|

|