|

| |

| En vous baladant sur ce site,

vous pouvez tomber sur un mot dont vous ne comprenez pas très

bien le sens. Heureusement, le Dic'eau est là pour vous aider!

Cliquez sur un des liens ci-dessous pour aller directement à

la lettre par laquelle commence le mot qui vous pose problème. |

| |

|

|

| |

|

|

| |

S.A.G.E. : voir schéma

d'aménagement et de gestion des eaux.

Saprophyte : se dit de toute bactérie qui

vit dans l'organisme sans être pathogène.

Par exemple, les Streptocoques fécaux sont des germes saprophytes

qui vivent dans l'intestin de l'homme et des animaux, ils ne sont

pas considérés comme pathogènes.

Saturation : moment où un liquide ne peut plus contenir

(dissoudre) une autre substance.

Saturnisme : intoxication aiguë ou chronique par le

plomb ou par ses dérivés.

Saveur : sensation produite par certains corps sur

l'organe du goût.

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

: il a pour but d'engager une gestion qui tend à

concilier de façon équilibrée la satisfaction

des différents usages avec la protection et la mise en valeur

des écosystèmes aquatiques sur un périmètre

déterminé. Les objectifs principaux d'une telle démarche

sont d'améliorer la qualité des eaux et de sauvegarder

des espèces animales et végétales. Une gestion

concertée sur l'ensemble du bassin versant permet d'avoir

une coordination technique et financière entre tous les usagers

de l'eau, et d'instaurer durablement une culture commune de l'eau.

Le S.A.G.E. est élaboré par une

Commision Locale de l'Eau

(C.L.E.) présidée par un élu. Les études

nécessaires à un S.A.G.E. peuvent être prises

en charge et financée par des partenaires publics (collectivités,

agence de l'eau, Etat) et des organismes associatifs ou professionnels.

La C.L.E., qui n'est pas un maître d'ouvrage, est un centre

d'animation, de débat et d'arbitrage. A l'issue de sa préparation,

le S.A.G.E. est approuvé par arrêté préfectoral

aprés une phase de consultation. Toutes les décisions

prises dans le domaine de l'eau par les services de l'Etat et les

collectivités publiques devront alors être compatibles

avec le S.A.G.E. mais il n'est pas opposable

aux tiers.

Le S.A.G.E. devient la référence

obligatoire pour lm'application de la réglementation. Il

identifie les priorités pour atteindre les objectifs qu'il

a fixés, les maîtres d'ouvrage possibles et évalue

les moyens économiques et financiers nécessaires.

La C.L.E. suit la mise en oeuvre du S.A.G.E. et les résultats

obtenus sur l'eau et les milieux aquatiques et en rend compte chaque

année. Enfin, le S.A.G.E. doit respecter les dispositions

prévues par le S.D.A.G.E..

Schéma de cohérence territoriale : le

S.Co.T. prévoit à l'échelle de plusieurs communes

(généralement regroupées en communauté)

les orientations des Plans

Locaux d'Urbanisme (P.LU.) spécifiques à chaque

commune. Il s'agit d'un document de planification créé

par la loi S.R.U.. Il remplace le schéma

directeur d'aménagement et d'urbanisme et a pour objectif

de renforcer la cohérence entre les politiques d'habitat,

d'urbanisme, de développement économique et de transport

tout en respectant les principes du développement durable.

Concrètement, le S.Co.T. identifie les espaces

réservés aux nouveaux logements, entreprises et aménagements

publics (routes, crêches...) en localisant les parcelles cadastrales

desservies ou non par les réseaux divers (eau, assainissement,

électricité, télécommunications...).

Le périmètre du S.Co.T. est validé

par le Préfet, représentant de l'Etat, et doit être

révisé tous les 10 ans. Il se compose d'un rapport

de présentation (diagnostic) et d'un document d'orientation

précisant les objectifs à atteindre en terme d'organisation

de l'espace.

Schéma directeur d'aménagement et de gestion

des eaux : créé par la loi sur l'eau de 1992

et officiellement entré en vigueur en 1997, il trace les

orientations d'une politique nouvelle de l'eau. Son principe consiste

à établir des priorités fortes à l'échelle

des six grands bassins versants

français : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne,

Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie

(il n'y a donc que six S.D.A.G.E. en France). Les services de l'Etat,

les collectivités territoriales et leurs établissements

publics doivent en tenir compte pour toutes leurs décisions

concernant l'eau et les milieux aquatiques. Ce schéma directeur

coordonne et oriente les initiatives locales de gestion collective

: S.A.G.E., contrats de rivières, contrats

littoraux, plans d'actions.... Il favorise ainsi la complémentarité

des actions sur le terrain et la convergence des dépenses

publiques sur des objectifs communs.

Les priorités du S.D.A.G.E. visent une

gestion équilibrée. La stratégie des S.D.A.G.E.

consiste à concilier le développement équilibré

des différents usages de l'eau avec la protection de ce patrimoine

commun.

S.Co.T. : voir Schéma de Cohérence

Territoriale.

S.D.A.E.P. : Syndicat Départemental d'Alimentation

en Eau Potable.

S.D.A.G.E. : voir schéma directeur

d'aménagement et de gestion des eaux.

Sécheresse : période prolongée

pendant laquelle on ne note pas ou peu de précipitations,

elle est un phénomène accidentel, de périodicités

et de durées variables, due à un déficit plus

ou moins prononcé des précipitations. Il ne faut pas

confondre à l'aridité. Celle-ci est un phénomène

permanent pendant des périodes très longues. Elle

est le propre d'un bon tiers des terres et affecte environ 15 %

de la population mondiale.

Sectorisation du réseau : elle consiste à

subdiviser le réseau en plusieurs zones distinctes de par

leur implantation géographique et la configuration de la

distribution. Les zones ainsi définies sont constituées

à leur entrée par un ou plusieurs compteurs d'eau

divisionnaires (placés dans des regards en des points stratégiques

du réseau) et à leur sortie par zéro ou plusieurs

compteurs divisionnaires. La différence entre les volumes

d'eau mesurés à l'entrée d'une zone et à

la sortie correspond à la consommation d'eau par les abonnés

situés dans cette zone. La sectorisation du réseau

permet de prélocaliser les fuites d'eau sur le réseau.

Cette technique ne fonctionne que sur les réseaux ramifiés

comme c'est le cas au Syndicat de la Faye.

Sécurité d'alimentation en eau potable :

ensemble des mesures internes à une unité de distribution

(système A.E.P.)

visant à alimenter les usagers dans des situations critiques

ou de crise (pollution accidentelle de la ressource, pénurie

d'eau, intrusion par infraction dans un réservoir...) : interconnexions

de réseaux, recours à des ressources d'eau différentes...

Ces solutions de secours à mettre en oeuvre

doivent être énumérées dans le plan de

secours spécialisé élaboré par l'administration

départementale. Par extension, il s'agit d'être capable

d'assurer l'approvisionnement en eau potable des populations dans

toutes les circonstances.

Sédimentation : dépôt des matières

en suspension ou en dissolution dans un liquide.

S.E.M.A. : Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques.

Service public de l'assainissement non collectif :

le S.P.A.N.C. est un outil instauré par la loi sur l'eau

de 1992. Les communes doivent gérer le S.P.A.N.C. depuis

le 31 décembre 2005. Il a pour objectifs d'assister et de

conseiller les particuliers, de sensibiliser le grand public et

de contrôler les dispositifs neufs ou existants (fosses sceptiques,

épandages). Pour cela, les personnes responsables du S.P.A.N.C.

émettent un avis sur les projets des particuliers et la conformité

de leurs dispositifs. Ils réalisent un zonage d'assainissement

de la commune, ce qui permet d'identifier les zones d'assainissement

non collectif, puis ils iindiquent les filières de traitement

à mettre en oeuvre.

Le S.P.A.N.C. ne s'occupe que du contrôle

des installations d'assainissement non collectif mais ne se charge

pas de la réalisation, de la réhabilitation ou de

l'entretien des fosses sceptiques. Le financement de ce service

est assuré par une redevance annexée à la facture

d'eau dans les communes ayant mis un S.P.A.N.C..

Servitude : charge ou contrainte imposée sur

une propriété pour l'usage ou l'utilité d'une

autre qui n'appartient pas au même propriétaire. Dans

le cadre de la procédure de périmètre

de protection, il s'agit de contraintes visant à protéger

la ressource en eau en limitant les activités polluantes

comme l'agriculture ou l'industrie.

S.I.A.E.P. : Syndicat Intercommunal d'Alimentation

en Eau Potable.

S.I.E.A. : Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement.

Siphon : tube recourbé utilisé pour

transvaser un liquide et le faire passer d'un niveau à l'autre

plus bas en l'élevant d'abord au-dessus du niveau le plus

haut.

S.M.E.A. : Syndicat Mixte Eau et Assainissement.

Sodium : métal alcalin blanc et mou très

répandu dans la nature à l'état de chlorure

(sel marin) et de nitrate.

Solidarité et renouvellement urbain : la loi

S.R.U. du 13 décembre 2000 a pour but de répondre

au problème que les villes d'aujourd'hui sont différentes

de celles d'il y a 50 ans. Cette loi veut lutter contre la péri-urbanisation

et le gaspillage de l'espace en favorisant le renouvellement urbain.

Cette loi offre aux décideurs publics un cadre juridique

pour développer l'urbanisme, elle comporte trois volets qui

sont :

- l'urbanisme : l'objectif est de rénover

les documents d'urbanisme avec le Schéma

de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) qui encadre les Plans

Locaux d'Urbanisme (P.L.U.). La loi S.R.U. oblige à une

concertation avec la population.

- l'habitat : l'objectif de ce volet de

la loi S.R.U. est de renforcer la solidarité entre les villes

en imposant par exemple 20% de logements sociaux et de lutter contre

l'insalubrité dans l'habitat.

- le déplacement : l'objectif est

d'harmoniser les déplacements et les transports en cohérence

avec le principe de développement durable. Ce volet de la

loi autorise les communes à se regrouper pour gérer

les transports et elle confie aux régions l'organisation

des services ferroviaires régionaux.

La loi S.R.U. a été modifiée

le 2 juillet 2003 par la loi Urbanisme

et habitat (U.H.) qui a modifié, entre autre, l'opposabilité

du Projet d'Aménagement et de Développement Durable

(P.A.D.D.) et instauré la Participation pour Voirie et Réseaux.

Solidification : passage de l'état liquide

à l'état solide.

Solubilité : plus ou moins grande facilité

avec laquelle un corps se dissout dans l'eau.

Solution : liquide dans lequel se trouve dissoute

une substance solide.

Solvant : substance qui a le pouvoir de dissoudre

d'autres substances.

Sonde de niveau : appareil permettant de mesurer le

niveau d'eau dans un réservoir. Il en existe de deux sortes

: les sondes de niveau à ultrasons et les sondes de niveau

piézométrique. Les sondes de niveau à ultrasons

mesurent le temps de parcours de l'onde ultrasonore réfléchie

sur la surface de l'eau. Les sondes de niveau piézométrique

détectent des variations de niveau d'eau dans les réservoirs

à l'aide de capteur de pression constitué d'une membrane

élastique se déformant sous l'effet de la pression.

Chacun de ces deux types de sondes transforme leur mesure en grandeur

électrique qui est ensuite rapatriée vers les enregistreurs

de la télégestion.

SONDE DE NIVEAU A

ULTRASONS

|

SONDES DE NIVEAU

PIEZOMETRIQUE

|

Source : terme générique qui désigne

l'émergence naturelle d'une eau souterraine en surface ou

en sous-sol.

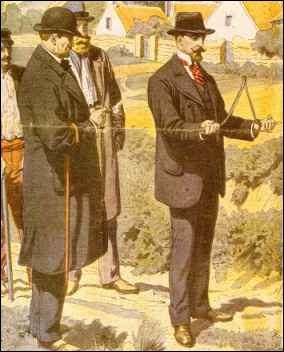

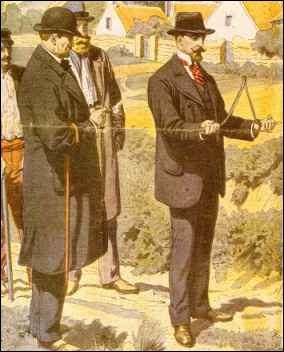

Sourcier : personne capable de détecter la

présence de courants d'eau souterrains (et parfois même

leurs débits) grâce à la radiesthésie.

|

|

Le sourcier radiesthésiste

Le sourcier radiesthésiste |

|

Sous-solage : opération pratiquée par

les forestiers consistant à casser la structure profonde

du sol à l'aide d'une dent pour faciliter l'aération

et le drainage naturel d'un terrain.

S.P.A.N.C. : voir Service Public de l'Assainissement

Non Collectif.

Sprinklers : asperseurs montés au plafond sur des

rampes servant à la protection incendie dans des lieux publics,

magasins ou entrepôts.

S.R.U. : voir la loi sur la Solidarité

et le Renouvellement Urbain.

Stabilisateur d'écoulement : tranquilise l'écoulement

de l'eau pour une bonne métrologie (compteur Woltmann axial).

Stabilisateur de pression : voir pression.

Station d'épuration : une station d'épuration

est installée généralement à l'extrémité

d’un réseau d’assainissement ou de collecte des

eaux usées. Elle rassemble une succession de dispositifs

dont chacun est conçu pour extraire au fur et à mesure

les différents polluants contenus dans les eaux. Les eaux

épurées retournent ensuite dans le milieu naturel.

Station de jaugeage : installation de mesure du niveau

de l'eau grâce à des appareils enregistreurs de hauteur

d'eau.

Station météorologique : c'est le lieu

où l'on recueille à l'aide d'instruments très

précis des informations permettant de prévoir le temps,

et des données pour caractériser le climat du lieu.

Stockage : au cours d'une journée ordinaire,

la consommation d'eau, comme celle d'électricité,

passe par des hauts et des bas. La vie sociale impose ses rythmes.

Il y a des heures intenses où, comme un seul homme, toute

une population fait sa toilette ou sa cuisine, et des heures creuses

durant lesquelles la demande est presque nulle. A quatre heures

du matin les robinets sont fermés et les égoûts

sont vides.

Or, l'eau potable est "produite" de

manière à peu près constante. Qu'elle provienne

des captages de nappes ou des usines qui traitent l'eau de rivière,

les conduites l'amènent de façon régulière,

sans à-coups. Il est donc nécessaire d'installer des

réservoirs tout au long du réseau de distribution

si l'on veut éviter les coupures. On s'efforce toujours de

les installer sur les points hauts. L'eau y est ainsi maintenue

en pression par le simple effet de la gravité. En cas de

panne de courant, qui rendrait les pompes inopérantes, le

service ne s'interrompra pas. S'il n'existe pas de points hauts,

on les perche sur une tour, clous mal enfoncés plantés

dans le paysage et on les appelle châteaux d'eau.

Dans les villes alimentées exclusivement

par de l'eau de rivière, la distribution souffre d'une fragilité

supplémentaire. Qu'une péniche chargée de produits

toxiques chavire ou qu'un camion se renverse sur les berges, et

la matière première de l'usine de traitement est inutilisable.

Aussi procède-t-on aujourd'hui par double stock : à

l'amont de l'usine avec des eaux non encore traitées et à

l'aval de l'usine avec de l'eau potable.

Strate : étage de végétation

défini par une fourchette de hauteur.

Stratus : nuage qui s'étale en couche.

Stripping : procédé de transfert liquide/gaz

utilisé dans le traitement

de l'eau potable qui permet de faire transférer, par mise

en contact de l'eau à traiter avec un flux d'air, des micropolluants

organiques volatils de la phase liquide dans la phase gazeuse. Ce

procédé est employé pour éliminer les

composés organochlorés : le 1-2-dichloroéthane,

le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène,

le chloroforme... Il peut également contribuer à diminuer

l'odeur de l'eau en agissant sur les composés cités

ci-dessus ou sur d'autres porduits odorants, volatils et relativement

insolubles dans l'eau ayant un seuil olfactif bas comme des composés

soufrés, aminés, carbonylés ou des hydrocarbures.

Deux techniques sont possibles : l'insufflation de fines bulles

d'air dans l'eau comme dans le procédé de flottation

ou le passage de l'eau dans une colonne d'air.

Sublimation : transformation de la glace en vapeur

d'eau.

Substance à risque toxique : substance qui,

à certaines concentrations dans l'eau, présente un

risque pour la santé publique, la santé animale ou

pour des êtres vivants et des écosystèmes en

général. Certaines substances et leurs effets sont

relativement bien identifiés (métaux

lourds, certains micropolluants).

Pour d'autres, le risque pour la santé publique et les écosystèmes

est difficile à apprécier, ce qui conduit par prudence

à recourir au principe

de précaution. On parle ainsi de "risque toxique".

Surpresseur : pompe spéciale que l'on ajoute

dans un circuit ou un réseau d'alimentation en eau potable

pour augmenter la pression.

La pompe est toujours accompagnée d'un ballon ou réservoir

hydropneumatique. Le surpresseur peut être à vitesse

fixe ou variable asservi au débit demandé ou à

la pression du réseau.

Surpression : c'est le fait de mettre en pression

un réseau à l'aide de pompes et de réservoirs

hydropneumatiques pour pouvoir alimenter tous les habitants

d'un immeuble.

Surverse : voir trop-plein.

Survitesse : se dit lorsque le débit

d'eau dans une conduite augmente trop rapidement (à cause

d'une fuite par exemple). Un état de survitesse peut avoir

des conséquences désastreuses sur un réseau

de distribution avec notamment la vidange des réservoirs.

Pour éviter ce phénomène, on peut utiliser

un appareil hydraulique appelé vanne de survitesse qui va

obturer la canalisation en cas de débit trop fort. Le fonctionnement

de cet appareil est simple. Une première partie constituée

d'une palette est installée en amont de la vanne de survitesse

et sert de servocommande. La deuxième partie est constituée

par la vanne elle même. Les deux parties sont reliées

entre elles par un tuyau flexible qui permet un transfert d'huile

afin de déclencher la fermeture de la vanne. Un fort débit

d'eau entraîne le basculement de la palette, un verrin hydraulique

déclencheur actionne alors un bras qui va fermer la vanne.

Le schéma suivant vous montre comment fonctionne cet appareil

:

|

|

Schéma de fonctionnement d'une vanne de survitesse

Modèle : SECURAM (Ramus

Industrie)

|

|

Suspension : solide séparé en petites

unités, mélangé à un liquide sans être

dissous par lui.

Syndicat : collectivité

territoriale et établissement

public de coopération intercommunale, le syndicat est

la plus ancienne forme de coopération intercommunale. Il

est géré de la même façon que toutes

les collectivités territoriales à savoir qu'il possède

une assemblée délibérante (le comité

ou le conseil) et une instance exécutive (le président

et ses vice-présidents). Les syndicats peuvent être

de plusieurs formes :

- les S.I.V.U. : Syndicats Intercommunaux

à Vocation Unique. Créés en 1890, ils ne peuvent

exercer qu'une seule compétence, ce qui est le cas du S.I.A.E.P.

de la Faye.

- les S.I.Vo.M. : Syndicats

Intercommunaux à Vocation Multiple. Créés dès

1959, ils peuvent exercer plusieurs compétences et les communes

ne sont pas obligées d'adhérer à toutes les

compétences.

- les Syndicats Mixtes : créés

en 1935, ils regroupent différents de collectivités

comme par exemple des communes avec des communautés de communes

ou des communes avec des départements. Il existe des syndicats

mixtes fermés regroupant uniquement des communes et des groupement

de communes, et des syndicats mixtes ouverts regroupant des communes

avec des régions ou des départements.

- S.A.N. : Syndicats d'Agglomération

Nouvelle : créés en 1983 pour résoudre les

problèmes d'urbanisation des grandes métropôles.

Il n'y en a que 6 en France.

Synoptique : représentation graphique et schématique

d'un réseau d'alimentation en eau potable. Vous pouvez visualiser

le synoptique du réseau du Syndicat de la Faye en cliquant

ici.

Système aquifère : ensemble de terrains aquifères

constituant une unité hydrogéologique. Ses caractères

hydrodynamiques lui confèrent une quasi indépendance

hydraulique (non-propagation d'effets en dehors de ses limites).

Il constitue donc à ce titre une entité pour la gestion

de l'eau souterraine qu'il renferme. |

| |

|

|

|